(S. 148) Die Relationen zu sich

selbst, zueinander und zur Welt, das

heißt die permanente Interdependenz, sind Gegenstand der

folgenden Abhandlung. Dabei gilt uns der Begriff

„Gemeinschaft“ nicht als konkrete Teil-Form des

gesellschaftlichen Lebens, sondern lediglich als Gestaltungsaspekt

einer Trichotomie von Individuum, Gemeinschaft und Gesellschaft.

Individuum: Jeder einzelne Instrumentalist des Orchesters wird von uns

als Individuum gesehen, als vom Komponisten zwar gesteuerte, jedoch

handelnde Person in der Wiedergabe seiner Stimme im Orchester, sobald

er exponiert in Erscheinung tritt. Insbesondere gilt aber der Solist

eines Solokonzertes als ein herausragendes Individuum kraft seiner

überragenden Fähigkeiten und seiner

ausgeprägten Persönlichkeit.

Gemeinschaft: Max Weber (2010, Wirtschaft und Gesellschaft. Frankfurt/M.; S. 29), der von

„Vergemeinschaftung“ spricht, lieferte in seinem

grundlegenden Werk über die Entstehung und Wirkung politischer

und ökonomischer Macht folgende Definition:

„»Vergemeinschaftung« soll eine soziale

Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des

sozialen Handelns – im Einzelfall oder im Durchschnitt oder

reinen Typus – auf subjektiv gefühlter (affektueller

oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der Beteiligten

beruht.“

Als eine Gemeinschaft wollen wir das Orchester ansehen mit den

unterschiedlichen instrumentalen Großgruppen:

Holzbläser, Blechbläser, Streicher, Schlagwerk etc.,

die wiederum aus den kleineren Instrumenten-Gruppen bestehen:

Flöten, Oboen, Klarinetten, Hörnern, Trompeten,

Violinen etc.

Wir wollen unter dem von Ferdinand Tönnies

begründeten, soziologischen Konzeptbegriff Gemeinschaft

– aufgrund der affektiven Nähe der

Orchestermitglieder zueinander und die besonders enge, zielorientierte

Verbundenheit dieser Individuen, deren Beziehungsformen und

Ordnungsvorstellungen auf eine emotional-geistige Einheit ausgerichtet

sind – ein Beziehungsverhältnis verstehen, das

sowohl vom „Wesenswillen“ (dem Handeln aus innerem

Antrieb) als auch vom „Kürwillen“ (dem

Handeln aus äußeren Zielsetzungen) geprägt

ist (F. Tönnies 1887, Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig, S. 100).

„Jeder handelt für das gemeinsame

Beziehungsverhältnis.“ (R. Hettlage 1989, Gemeinschaft, in:

Wörterbuch der Soziologie, hrsg. von G. Endruweit, G.

Trommsdorf, Stuttgart S. 232)

Gesellschaft: „Der Gesellschaftsbegriff ist immer Teil einer

Theorie des menschlichen Zusammenlebens, als theoretischer Begriff

immer abhängig von der sozialen Realität der

Gesellschaft als seiner Praxis.“ (Rammstedt 1988,

Gesellschaft [2], in: Lexikon zur Soziologie, hrsg. von W. Fuchs, R.

Klima, R. Lautmann, O. Rammstedt, H. Wienold, Opladen S. 267)

Die neuere Soziologie sieht die „Gesellschaft als Summe von

Individuen, die durch ein Netzwerk sozialer Beziehungen miteinander (S.

150) in Kontakt und Interaktion stehen.“ (H. Wienold 2/1978,

Gesellschaft [3] u. [5], in: Lexikon zur Soziologie, hrsg. von W.

Fuchs, R. Klima, R. Lautmann, O. Rammstedt, H. Wienold, Opladen, S.

268) Geht man also davon aus, dass Gesellschaft ein Netzwerk sozialer

Beziehungen von Individuen ist, dann ist die Untersuchung dessen, was

Gesellschaft genannt werden soll, eine “Untersuchung der

Formen und Strukturen“ ihrer Beziehungen.

Der Soziologe Max Weber (1864-1920) bezeichnet die gesellschaftlichen

Beziehungen, aus deren Summe die Gesellschaft entsteht, mit dem Begriff

des sozialen Handelns, das dadurch gekennzeichnet ist, dass sein vom

Handelnden gemeinter Sinn immer auf das Handeln anderer bezogen ist und

durch diese Orientierung gesteuert wird.“ (Wienold 2/1978, S.

268) Für Max Weber soll

»Vergesellschaftung« „eine soziale

Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des

sozialen Handelns auf rational (wert- oder zweckrational) motiviertem

Interessenausgleich oder auf ebenso motivierter Interessenverbindung

beruht.“ (Weber 2010, S. 29) Der 1902 in Colorado Springs

geborene Soziologe Talcott Parsons definiert „Gesellschaft

als die Kollektvität (= soziales System mit gemeinschaftlicher

Wertorientierung und Handlungsfähigkeit), die alle

erhaltungsnotwendigen Funktionen in sich erfüllen kann

[…].“ (Luhmann 2/1978, Gesellschaft [4], in:

Lexikon zur Soziologie, hrsg. von W. Fuchs, R. Klima, R. Lautmann, O.

Rammstedt, H. Wienold, Opladen, S. 268) In kulturanthropologischen

Theorien wird „Gesellschaft als Gruppe von Individuen

definiert, die sich durch eine gesonderte Kultur (Wertsystem,

Tradition) auszeichnet und unabhängig von anderen

Gruppierungen ist (nicht Untergruppe einer anderen Gruppe). Bestimmend

für die sozialen Beziehungen ist das Hineinwachsen des

einzelnen in die durch Kultur angebotenen Orientierungen und

Handlungsformen.“ (Wienold 1978, S. 268). Nach Luhmann ist

Gesellschaft das umfassendste Sozialsystem. (G. Kneer/A. Nassehi

4/2000, Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, München, S.

111)

Für Ulrich Beck zeichnete sich bereits in den 60er Jahren der

„Anfang eines neuen Modus der Vergesellschaftung“

ab und nahm „eine Art »Gestaltwandel« im

Verhältnis von Individuum und Gesellschaft“ an, er

nennt diesen Gestaltwandel »Individualisierung«.

Und diese Gesellschaft, in der dieser Wandel zum Ausdruck kommt,

bezeichnet er als »Risikogesellschaft« (Beck 1986,

Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am

Main).

(S. 151) Der Mensch ist aufgefordert,

die individuellen Entscheidungen für sein Leben selbst zu

treffen, doch Institutionen und Regelungen, Moden und Erwartungen

lenken oder zwingen ihn mit seinen Entscheidungen in eine bestimmte

Richtung. Zur „Entzauberung“ haben in ganz

entscheidendem Maße die Medien beigetragen mit der

Darstellung der Fülle des Lebens, was zu dem Schluss

führte, dass das Individuum allein auf sich vertraute und

alles selbst entscheiden und vor anderen rechtfertigen musste. Zu einem

solchen Verhalten sind die Individuen bei diesem

Mentalitätswechsel naturgemäß sehr

unterschiedlich in der Lage. Wer aber in den Wandel eingreifen will und

ihn nicht nur konstatiert, der muss das Machbare denken oder wie

Bernard Shaw es formuliert haben soll: ‚wir dürfen

die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern wie sie sein

sollen.‘ Doch diese Spannweite ist groß, wenn man

an Pastor Lorenzens Worte in Fontanes Stechlin von 1899 denkt:

„Jedes höher gesteckte Ziel, jedes Wollen, das

über den Kartoffelsack hinausgeht, findet kein

Verständnis.“ (Fontane 1983, Werke in fünf

Bänden, Bd. 5: Der Stechlin, Berlin und Weimar, S. 394)

Jedes Individuum wird in ein bestimmtes Denken und Handeln

hineingeboren, in eine Gesellschaft, deren Denken und Handeln aufgrund

bestimmter Überzeugungen und Regelungen, wie eine Welt sein

sollte und wie sie tatsächlich ist, mehr oder weniger

festgelegt ist.

Dieses normierte Denken und Handeln, das außerhalb des

Individuums steht, das sind gewissermaßen die Sedimente, die

moralischen Gebote, die öffentliche Meinung, die Normen des

Rechts unseres gesellschaftlichen Lebens, sie sind das

Kollektivbewusstsein. Diese Regulierung und Gesetzgebung empfindet das

Individuum nur dann als Zwang, wenn es sich mit den gesellschaftlichen

Konventionen, „die uns im Prozess der Sozialisation als ganz

selbstverständlich nahe gebracht werden“ (Abels

2007, Einführung in die Soziologie, Bd. 1: Der Blick auf die

Gesellschaft, Wiesbaden, S. 143), nicht identifizieren kann.

Den Prozess des alltäglichen Aufnehmens und Annehmens der

sozialen Tatsachen nennt Durkheim Internalisierung und substituiert den

früheren Begriff „faits sociaux“ für die durch die

Gesellschaft festgesetzten Verhaltensweisen durch „Institutionen“.

„Tatsächlich kann man … alle

Glaubensvorstellungen und durch die Gesellschaft festgesetzten

Verhaltensweisen Institutionen nennen; die Soziologie kann also

definiert werden als die Wissenschaft von den Institutionen, deren

Entstehung und Wirkungsart.“ (Durkheim 3/1970, S. 100). Das

Annehmen dieser Institutionen ist zum einen dem sozialen Zwang

geschuldet und zum anderen ist damit aber auch die Anerkennung

verbunden, die das Individuum bei Konformität findet.

„Solange Alternativen des Handelns nicht bekannt sind, wird

in der Tat (S. 152) mancher den »zwingenden

Charakter« der sozialen Tatsachen nicht empfinden.“

(Abels 2007, S. 144) Das Sich-Verdichten von wiederholten Handlungen zu

Modellen weiteren Handelns bezeichnen Berger und Luckmann als

Habitualisierung, wiederholt erfolgreiches Verhalten wird zu typischem

Verhalten generalisiert, solche Muster werden zum Habitus. Derartige

habitualisierte Prozesse führen zur Institutionalisierung.

Dieser wohl eher dynamische Begriff deutet an, „dass das

Individuum sich seiner Mitwirkung an der gesellschaftlichen

Konstruktion der Wirklichkeit immer bewusst bleiben – und sie

einfordern – muss.“ (Abels 2007, S. 169) (S. 153)

„Institutionen sind geronnene Kultur. Sie transformieren

kulturelle Wertorientierungen in eine normativ verbindliche soziale

Ordnung. Institutionen sind Ausdruck einer den Menschen

gegenübertretenden Macht.“ …

„Institutionen sind Ideen über die Welt“.

Wenn also ein Komponist wie Friedrich Goldmann, der engagiert und

kritisch die konstruktiven Ergebnisse solcher kompositorischen Prozesse

– der spezifisch widerspruchsvollen inneren

Kontinuität des kompositorischen Fortschreitens wie

hinsichtlich der Dialektik von nationalem und internationalem

Kunstprozess einschließlich ihrer gesamtgesellschaftlichen

Bedingungen und Auswirkungen verarbeitet – in seiner

schöpferischen Produktion bewusst auf die

Verhältnisse in der Gesellschaft und den jeweiligen Zustand

ihrer Musikkultur reagiert (Schneider 1979, S. 84), dann bedeutet das

ein kritisches Untersuchen der Feststellungen des Wissens, eben dieser

„Institutionalisierung“ der Wirklichkeit.

Das Individuum – die

Gemeinschaft

In jedem Menschen besteht „gleichsam eine

unveränderliche Proportion zwischen dem Individuellen und dem

Sozialen [...], die nur die Form wechselt: je enger der Kreis ist, an

den wir uns hingeben, desto weniger Freiheit der

Individualität besitzen wir; dafür aber ist dieser

Kreis selbst etwas Individuelles, scheidet sich, eben weil er kleiner

ist, mit scharfer Begrenzung gegen die übrigen ab.“

(Simmel 3/1989, Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl, hrsg. v. H.-J. Dahme und O.

Rammstedt, Frankfurt/M., S. 56) Eine solche Situation ist sehr schön zu

beobachten im Oboenkonzert, vor allem aber im Klavierkonzert, wo der

Pianist mit solistischen Instrumenten des Orchesters dialogisiert,

wodurch der Situation etwas Privates, eng miteinander Verbundenes,

nahezu Intimes anhaftet. „Und umgekehrt: erweitert sich der

Kreis, in dem wir uns betätigen und dem unsre Interessen

gelten, so ist darin mehr Spielraum für die Entwicklung unsrer

Individualität …“ (Simmel 3/1989,

Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl, hrsg. v. H.-J. Dahme und O.

Rammstedt, Frankfurt/M., S. 56) Jedes Tun und Handeln eines sozialen

Individuums wirkt „auf andere Gebilde ein und wird von ihnen

bewirkt. Das ist gemeint, wenn man die Ordnung als Prozess

versteht.“ (Abels 2007, S. 104) Wenn wir diesen

soziologischen Prozess nun auf unser Modell Solist –

Orchester übertragen, dann unterscheiden wir:

• den Solisten in seiner Individualität mit der

Wirkung auf das Orchester oder auf Teile desselben bzw. die

Veränderung des Verhaltens des Solisten als Folge

entsprechender Rückkopplungswahrnehmung,

• den Solisten in der gelegentlichen Eingebundenheit in

kleinste Kreise (etwa im kammermusikalischen Posaunenkonzert oder die

Kommunikation, das Konzertieren mit wenigen

„Individuen“ aus dem Orchester in den anderen

Konzerten), also die engen Kreise von Teilen der Gemeinschaft, den

Gruppen mit ihrer deutlichen Abgrenzung gegenüber den anderen,

und

• die Ausweitung des Spielraums für den Solisten

aufgrund des erweiterten Kreises (gesamtes Orchester) bei

verstärktem sozialen Interesse der Gemeinschaft (etwa im

Oboenkonzert).

Das Anfangen steht –

zumindest in den Konzerten für Posaune, Violine und Klavier

– unter der Prämisse von Sein – Sich aber

noch nicht haben – und darum Werden müssen, das

heißt, erst ganz am Ende dieser Hörereignisse wird

sich herausgestellt haben, was Goldmann wirklich zu sagen hatte; oder

wie Peter Sloterdijk es im Nachwort zu „Die Geburt der Tragödie

aus dem Geiste der Musik“ von Friedrich Nietzsche formuliert:

„Das Spiel setzt ein, als wolle der Spieler sagen: Ich bin da

– aber ich habe mich noch nicht; darum muß ich

werden. Ich wette also darauf, dass sich im Laufe der Vorstellung

herausstellen wird, was ich wirklich zu sagen hatte.“

(Sloterdijk 2000, S. 200)

Konzert für Posaune und drei Instrumentalgruppen

Ein Charakteristikum im Posaunenkonzert ist das wechselnde Dominieren

der Gruppen und des Solisten. Dieses Konzert ist nicht für

einen Virtuosen im landläufigen Sinne geschrieben, sondern

für einen speziellen Instrumentalisten der Leipziger Gruppe Neue Musik »Hanns-Eisler«.

Solisten sind sie, die Musiker der Gruppe,

allesamt; insofern ist der Posaunist hier nicht mehr als ein Gleicher

unter Gleichen, vom Komponisten „isoliert“ als

Solist, doch nicht die Komposition permanent dominierend oder gar den

dramaturgischen Ablauf entscheidend

„führend“. Aber mit der Auswahl des

Instruments … charakterisiert Goldmann vielmehr die

Individualität der zum Solisten ernannten Person, für

die das Konzert geschrieben wurde, den Komponistenkollegen (und

Posaunisten) Friedrich Schenker und dessen zu dieser Zeit

hochexpressionistisches Denken in Bezug auf die kompositorischen

Strukturen, die sich oft an der Grenze des physisch Machbaren und

psychisch Verkraftbaren bewegen. Goldmann kommt hier dem Denken, der

Mentalität Friedrich Schenkers sehr weit

entgegen. Auffällig ist auch die introvertierte bzw. sehr

zurückgenommene (pp) Dominanz des Solisten in den

Ecksätzen des Violinkonzertes und im Gegensatz dazu die a

priori führende, virtuose Dominanz demonstrierende Solo-Oboe

vor allem im ersten Satz des Konzertes für Oboe und Orchester

oder der eigen-unartig demokratisch sich gebärdende Solist im

Klavierkonzert, der nicht mehr virtuoser Solist sein möchte

oder in diesem Umfeld sein kann, sondern versucht, sich in ein Netzwerk

von unterschiedlichsten Beziehungen einzubinden.

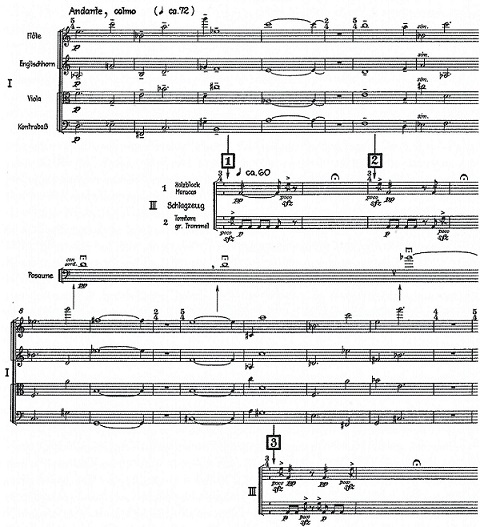

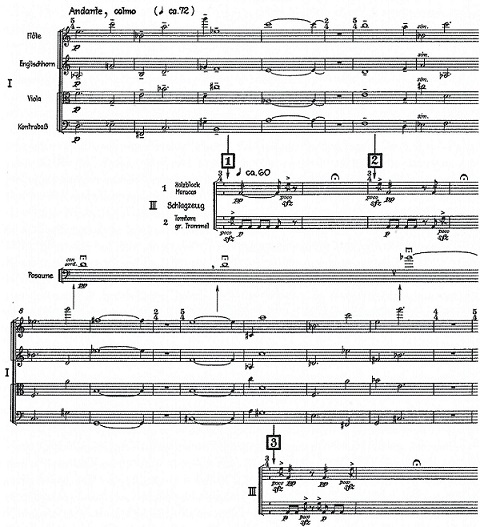

Konzert für Posaune und drei Instrumentalgruppen (1977)

NB 1: Beginn Teil I (Partitur T 1-15).

Konzert für Violine und Orchester (1977)

NB 4: Beginn des I. Satzes, „Partitur“ und Solo-Violine (T. 1-10)

(S. 161) Die drei Konzerte mit

Orchester für Violine, Oboe und Klavier weisen sehr

unterschiedliche Ausprägungen auf, die zuweilen bis hin zum

scheinbaren Auseinanderbrechen reichen.

Konzert für Violine und Orchester

Bereits die Aufstellung der 35 Musiker des Orchesters bei der Uraufführung des Konzertes

für Violine und Orchester – im offenen Ring um den

Solisten und Dirigenten gruppiert – macht optisch den

Gegensatz des dann musikalisch aufgedeckten Problems deutlich,

nämlich wie isoliert das Individuum geführt wird. Wie

wir im Oboenkonzert gesehen haben, übt sich Goldmann in der

Variationstechnik (wir haben dabei stets mehr den Begriff

„Veränderung“ im Blick), dabei

möglichst viele Parameter einbeziehend.

Mit einem ausgedehnten Monolog leitet der Solist vor dem Hintergrund

einer Geräuschkulisse von Maracas, Großer Trommel und

Tamtam im pp den „Geburtsvorgang“ des

Violinkonzertes ein. Zaghaft (pp) und in Septimensprüngen

sucht der Solist nach seiner Ausdrucksform. Er steht

gewissermaßen vor einer Tabula rasa, Eindrücke vom

Orchester konnte er noch nicht aufnehmen. Die weiten Intervalle wirken

ziellos. In der ersten Variation (Veränderung, T. 2/3) sind

die 6 Dauern bzw. 12 Töne numerisch organisiert; die Tonfolgen

bilden Dreiergruppen in weitgespannten Intervallen: f-g-fis / cis-h-c / g-f- /c-h-cis / fis.

(S. 162) Wie unsichere Atemübungen wirken die ersten drei Versuche der Solo-Violine in NB 4, die sich jeweils aus zwei permutierten Dauernfolgen (6,1,5,2,4,3 - 1,6,3,4,2,5 Sechzehntel im Takt 2) organisieren.

(S. 164) Der Solist versucht in sechs

Einsätzen (Varianten) vergeblich, sich gegen die Klangmasse

Gehör zu verschaffen. Das Individuum scheint ohne jegliche

existentielle Chance, wenn Massen so undifferenziert und kompakt

daherkommen bzw. wenn derartig unterschiedliche Handlungsstrukturen

aufeinanderstoßen. Wie ein neuer Anfang wirkt daher das Spiel

der Solovioline im folgenden Andante mit seinen zwei Varianten (T. 42

u. 44), die wiederum nur von den Geräuschen der

Schlaginstrumente begleitet werden.

Aus einem Klangfeld heraus, das durch Triller und Tremoli einen nahezu

instabilen Charakter erhält, verschafft sich der Solist mit

Doppelgriffen im ff (Tritonus, große Septime, kleine Terz,

kleine Sexte) Gehör. Und es scheint, als wollten drei Violinen

I solo als versöhnliche Geste einen Kanon anstimmen (T. 62-67)

mit Intervallen respektive Motivgesten des Solisten, vgl. NB 13, obere

Zeile: Solovioline, darunter drei Violinen I solo (T. 62-63).

Konzert für Violine und Orchester (1977)

NB 13: 3 Violinen mit dem kanonartigen Einsatz (T. 62-63)

Mit dem Einsatz der Solo-Violine im

Takt 68 zieht sich das Orchester

nach und nach zurück und der Solist tritt befreit mit Gesten

hervor, die wir dann im Oboenkonzert wiederfinden werden.

Wie angstgehetzt in einem Alptraum

klingen jetzt die flirrenden Tremoli des Solisten mit ihren

raumgreifenden Septimensprüngen (T. 76: fff feroce –

presto, senza misura). Der Solist findet im T. 77 das

„In-der-Welt-Sein“ im pp mit sanften, melodisch

abwärts geführten Gesten wieder (andante), die sich

im dreifachen ppp zu verlieren scheinen und mit einem Pizzicato auf dem

höchstmöglichen Ton enden (im p T. 80).

Der nachfolgende Abschnitt eröffnet im T. 81 eine ganz neue

‚Handlung‘. Verschiedene Individuen (Fl., Ob., Eh., Klar., Tr., Hr.)

konzertieren quasi solistisch in einer Gemeinschaft unter Gleichen. Der

Solist aus der Gemeinschaft wechselt die

Instrumente, es ist quasi die Illusion eines ausgeglichenen,

konzertanten, kammermusikalischen Miteinanders, denn die Idylle

hält nicht lange an. Noch ein drittes Mal wälzt sich

das kontrapunktisch diffuse Gewebe des Orchesters, wo jede

Instrumentengruppe ihren eigenwilligen Beitrag zu leisten scheint, in

den nachfolgenden Akkorden dahin (Partitur T. 111-114). (S. 167) Doch

diesmal bleibt Raum für den Solisten, der sich gegen die

bedrohlichen Klangmassen souverän gestemmt hat. Dann aber

nimmt der Satz überraschenderweise ein geradezu

kapriziöses Ende mit der Quinte über dem Anfangston

(vgl. S. 157, NB 4, Takt 2). (S. 168) Von Beginn an ist die Solovioline

in ihren Solopassagen (T. 2ff., T. 42ff., T. 77ff., 121ff.) stets mit

den pp-Geräuschen der Schlagzeuggruppe (Maracas/Holzblock,

Große Trommel, Tamtam) verbunden als eine Art

Umweltgeräusch, aus dem alles Mögliche hervorbrechen

könnte und das dadurch auch eine gewisse Spannung aufbaut oder

zumindest eine Erwartung schürt. Während das

Schlagzeug in den Abschnitten in denen es die Soli des Violinisten

begleitet durch Wirbeltechnik ein permanentes pp-Geräusch

erzeugt und auch in den wenigen numerisch gesteuerten

Anschlägen am Schluss des ersten Satzes im pp verbleibt,

agiert es in den Orchesterabschnitten mit deutlich stärkerer

Dynamik vom pp bis hin zum ff und sffz in den Takten 73-75 und verleiht

dem Geschehen eine dunkle Dramatik.

Ein Formteil im ersten Satz bedarf

noch der besonderen Erwähnung, da er stärker auf eine

Gemeinschaft von Individuen aufbaut und sich in einer anderen Welt zu

befinden scheint als die Orchesterabschnitte mit ihrer eher

undurchsichtigen, wenig differenzierten Massenbewegung.

Möglicherweise sind es soziologisch diese drei Existenzformen

im ersten Satz des Violinkonzertes, die Goldmann bei der Konzeption

dezidiert im Auge hatte: die Masse des Orchesters als die Gemeinschaft,

die kammermusikalisch musizierende Gruppe (als Gruppe in der

Gemeinschaft) sowie den Solisten, das Individuum.

(S. 170) Die „Einsamkeit des Sologeigers“ (wie ein

Rezensent schrieb) scheint sich auf die Gesellschaft zu beziehen,

weniger auf die Gemeinschaft, als die wir das Orchester definiert

haben, denn Teile des Orchesters, also Orchestergruppen (vornehmlich

die Bläser) arrangieren sich durchaus mit dem vom Solisten

eingespielten Gedankenmaterial. Resignation war Goldmanns Eigenschaft

nicht …

(S. 183) „Es muss leicht

sein, heroisch zu empfinden, wenn man von Natur unempfindlich ist, und

in Kilometern zu denken, wenn man gar nicht weiß, welche

Fülle jeder Millimeter verbergen kann.“ (Musil

26/2011, S. 63) Es sind keine Abbilder, die uns Goldmann liefert,

sondern Inbilder seines Lebens. Ein Komponist ist Handelnder und

zugleich immer auch Beobachter seines Handelns.

Konzert für Klavier und

Orchester – Acht Sectionen

(S. 186) Wir werden sehr schnell feststellen, dass in diesem Konzert

alles „Variation“ ist. Doch vielleicht sollten wir

besser sagen „Veränderung“ – wie

unseres Erachtens im Klavierkonzert –, wo man, wie Musil 1978

schrieb, ständig das Gefühl hat, das Ganze gliche

„einem Mann, den ein unheimlicher Wandertrieb

vorwärtsführt, für den es keine

Rückkehr gibt und kein Erreichen …“ (R.

Musil 26/2011, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbek, S. 234) Fast alle

der acht Sectionen hinterlassen den Eindruck, als seien sie

Aufblendungen auf eines im Fluss sich befindenden Ereignisses, eines

Ablaufes, dessen Formung zwar erkennbar, aber nicht in jeder Phase

zwingend ist. Die variablen Binnenstrukturen erlauben durchaus auch

andere Fortschreitungen, freilich aber sind es dann nicht mehr die

Sinngebungen des Komponisten. Der Solist entfernt sich weit vom

traditionellen Solokonzert, auch wenn er gelegentlich nach Dominanz

strebt, so bleibt er doch im Wesentlichen ein Musizierender innerhalb

der Gemeinschaft des Orchesters respektive ein Konzertierender mit

einzelnen Gruppen oder einzelnen Instrumentalisten. Nur selten stellt

sich der Solist virtuos wirklich heraus, seine Kommunikationsform ist

nicht hierarchisch angelegt, er ist Anreger und Empfänger

gleichermaßen, sozial geprägt von einem gewissen

Kollektivbewusstsein. Doch „neben der Offenbarkeit des Sinns

für den Handelnden steht gleichursprünglich

für den Analytiker die Undurchsichtigkeit […] des

sozialen Zusammenhangs…“ (Durkheim 3/1970, Die

Regeln der soziologischen Methode, Neuwied, S. 65).

Konzert für Klavier und Orchester (1979)

NB 44: Section 1, 1. Abschnitt: kleine Terz mit E in den Pauken (T. 1-16), vgl. Annäherung 3, NB 13

(S. 190) Das Ritual der Geburt von

etwas Kunstartigem ist in der ersten Section ausgebreitet und die

Initiation ist vollzogen. In den folgenden Sectionen erfolgen die

Vorstöße ins weite Feld der unendlichen Vielfalt von

kontingent-thematischen Veränderungen und in eine

Formenvielfalt, die mal mehr mal weniger ihre Tradition in Erinnerung

bringt.

(S. 225) Der Begriff Kontingenz ist

zeitdiagnostisch von großer Relevanz. Die Erfahrung

zunehmender Orientierungslosigkeit einerseits und das erstarkende

Subjekt andererseits bilden heute eine scheinbar nur schwer

überbrückbare Kluft und ein zunehmendes Risiko.

Kontingenz wird „als eine dem Handeln eigene Chance

verstanden“, die sie „in eine Figur der Freiheit

verwandelt.“ (K. Palonen, Das ‚Webersche

Moment‘. Zur Kontingenz des Politischen, Opladen 1998, S. 15)

Da Handeln Selektion bedeutet, also eine zu treffende Entscheidung bei

mehreren gegebenen Möglichkeiten ist, folgt daraus, dass es

eine Entscheidung für diese eine Möglichkeit ist

gegen alle anderen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage,

welches Kriterium zu eben dieser einen Entscheidung führt.

Aristoteles sah in der Erfahrung ein solches Kriterium.

Goldmanns

„Figuren“, die Solisten seiner Konzerte, konnten

unterschiedlicher kaum konstruiert und dramatisiert werden; ihre

Chiffrierungen deuten auf Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens.

Die Erfahrung lehrt, dass jede Handlung für den Handelnden

eine mehr oder weniger gut zu bewältigende Herausforderung

darstellt. Goldmanns kompositorische Ereignisse sind in weiten

Bereichen Handlungen, die aus einem Entscheidungskontext resultieren.

Doch ein bestimmtes Handeln setzt grundsätzlich voraus, dass

es überhaupt einen Spielraum offener Möglichkeiten

gibt, denn Handeln „bedeutet Setzen von Wirklichkeit, die

noch nicht ist.“ (R. Bubner 1998, Die Aristotelische Lehre

vom Zufall. In: KONTINGENZ in der Reihe Poetik und Hermeneutik, hrsg.

von G. Graevenitz und O. Marquard, München, S. 7)

Wohl in jedem Menschen findet sich

eine mehr oder weniger austarierte Proportion zwischen dem

Individuellen und dem Sozialen. „Der Mensch hat eine Neigung

sich zu vergesellschaften, weil er in einem solchen Zustande sich mehr

als Mensch, d.i. die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt.

Er hat aber auch einen großen Hang sich zu vereinzelnen

(isolieren); weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft

antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen, und

daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich

selbst weiß, dass er seinerseits zum Widerstande gegen andere

geneigt ist.“ (I. Kant 1784, Idee zu einer allgemeinen

Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Die Kritiken,

Frankfurt/M. 2008, S. 624) Je kleiner der Kreis ist, in dem Personen

miteinander kommunizieren, umso stärker wird ihre

Individualität eingeschränkt; dafür aber

wird dieser kleine Kreis etwas Besonderes, etwas Individuelles und

zeichnet sich deutlich gegenüber anderen ab. Wir empfinden

solche Situationen stets als etwas eher Privates, wenn der Solist mit

einem Orchesterinstrument dialogisiert oder mit einer kleinen Gruppe

des Orchesters konzertiert. Unsere Aufmerksamkeit fokussiert sich

augenblicklich auf dieses intime akustische Geschehen. Solokonzerte

sind soziologisch ein Phänomen, darüber zu

reflektieren sollte legitim sein, auch wenn das Thema unter

soziologischen Aspekten in dieser

„Annäherung“ einen ausgesprochen ideellen

Charakter hat.

(S. 226) Eine Gemeinschaft, so lässt sich vielleicht in unserem Fall sagen, entsteht bei der Verwirklichung von durch Kooperation geleisteter Dienste. Die unmittelbare Zusammenarbeit im Orchester und die zielführende Realisierung von Aufführungen im Konzert, in der Oper oder sonstiger in Verbindung mit dem Orchester erfolgenden Veranstaltungen, bewirken eine Vergemeinschaftung, ihre Einheit liegt in dem intendierten Ergebnis, das durch einzelne Musiker nicht hergestellt werden könnte. Derartige Dienste leistet die Gemeinschaft (das Orchester) für die Gesellschaft. Exponierte Aufführungen oder musikalische Veranstaltungen sind in unserem Sprachgebrauch „gesellschaftliche Ereignisse“. Gemeinschaften sind Glieder, soziale Bausteine der Gesellschaft. Der Orchestermusiker ist als Teil der Gemeinschaft die kleinste unteilbare Einheit, eben das Individuum. Im Unterschied zum real agierenden Solisten ist sein Operationsfeld die Gemeinschaft. Der Solist vertritt als handelnde Person, als mehr oder weniger dominanter Charakter, seine Interessen sowohl gegenüber der Gemeinschaft – das wurde zum Beispiel im ersten Satz des Oboenkonzertes, aber auch im Violinkonzert sehr deutlich – wie auch gegenüber der Gesellschaft, etwa durch eine eindrucksvolle Interpretation seines schwierigen Parts. Andererseits aber verschließt er sich in kooperativem Sinne nicht dem Konzertieren mit Gleichgesinnten, etwa wie im Allegretto-Abschnitt des Violinkonzerts.